Le service statistique du ministère de la Santé, la Drees, a publié, le 14 septembre 2022, son étude annuelle sur les dépenses de santé 2021.

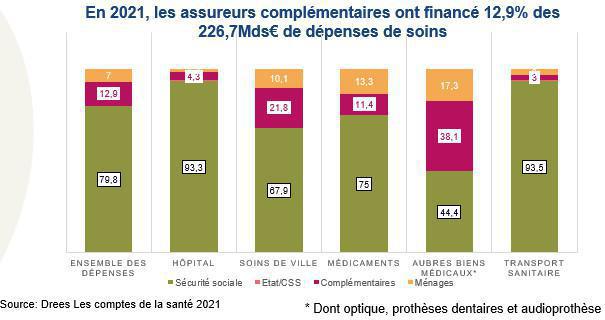

Conséquence de la pandémie de Covid-19 mais aussi des diverses réformes engagées, la consommation de biens médicaux a rebondi, en 2021, de 7,9%, ce qui correspond à la plus forte hausse enregistrée depuis 30 ans. L’assurance maladie a vu sa part (79,8%) s’accroître principalement sous l’effet de l’intégration de la complémentaire santé solidaire (CSS) et dans une moindre mesure du fait des revalorisations salariales accordées aux personnels hospitaliers dans le cadre du Ségur de la Santé.

De leur côté, les remboursements pris en charge par les Ocam (29,2Mds€ en 2021) se sont envolés de 13,5% en un an. C’est la conséquence du rattrapage des soins observé à la suite des restrictions sanitaires mises en place en 2020, et surtout du succès de la réforme du 100% Santé. Portés par la forte consommation de prothèses dentaires, et plus particulièrement de celles du panier 100% Santé (en hausse de 40% en un an), les soins dentaires ont progressé de 22,5% entre 2020 et 2021. La progression des équipements auditifs atteint de son côté 60%. Conséquence pour les complémentaires, plus du tiers de leurs remboursements concernent les 3 postes visés par cette réforme (optique, dentaire et audioprothèse) et près de la moitié, l’ensemble des biens médicaux et les soins dentaires. Pour autant, en finançant 12,9% de la consommation totale des soins, les complémentaires ne retrouvent pas leur part d’avant-crise (13,5%).

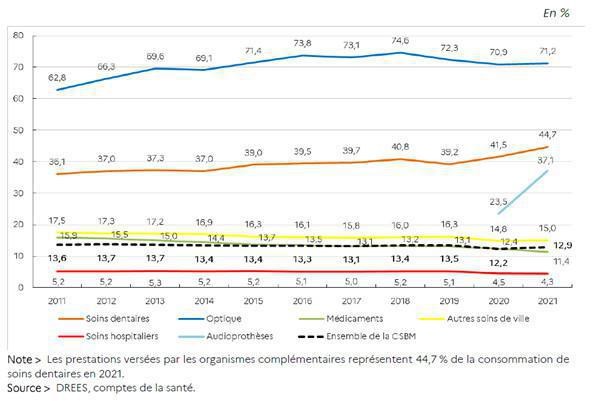

Evolution des parts versées par les complémentaires sur les principaux postes de soins médicaux entre 2011 et 2021 :

Les prestations représentent 86% des cotisations hors taxes perçues en 2021 au titre des contrats collectifs contre 73% dans le cas des contrats individuels. La structure des remboursements diffère également : les contrats collectifs reversant en moyenne 18€ en optique et 19€ en dentaire contre respectivement 8€ et 13€ en individuel.

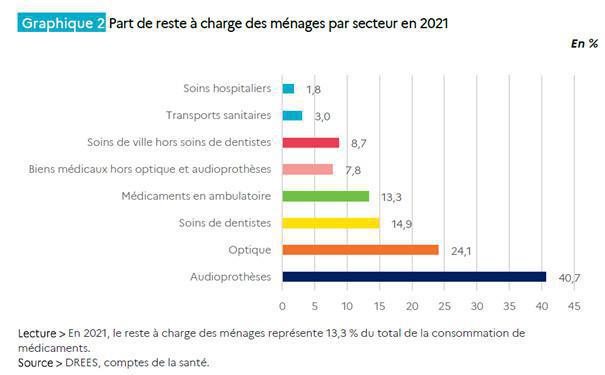

En dépit de la montée en charge de la réforme du 100% Santé, le reste-à-charge (RAC) des ménages s’est envolé, l’an dernier, de 14,5% pour atteindre 15,8Mds€. Cette hausse est quasi-généralisée sur tous les postes et en particulier sur les soins hospitaliers et les soins de ville à l’exception de ceux concernés par le 100% Santé. Cette hausse du RAC traduit aussi, selon la Drees, un retour à la normale de la consommation médicale, après une année 2020 fortement chahutée par la crise sanitaire. Si, tous postes confondus, le RAC moyen des ménages, s’établit à 7% des dépenses de soins, celui-ci varie sensiblement selon les postes de soins. Le médicament et les soins de ville (hors dentaire) représentent 42,3% de ce reste-à-charge.

La Drees a innové cette année en isolant les dépenses de prévention (16,9Mds€ en 2021) et les soins de longue durée délivrées aux personnes âgées (32,6Mds€) et handicapées (15,4Mds€). Le quasi-doublement en un an des dépenses de prévention est lié aux 6,6Mds€ de tests PCR ou antigéniques effectués ainsi qu’aux 3,8Mds€ de dépenses de vaccination nécessaires pour lutter contre le Covid. Hors Covid, les dépenses de prévention se sont élevées à 5,8Mds€ (en hausse de 3% en un an).

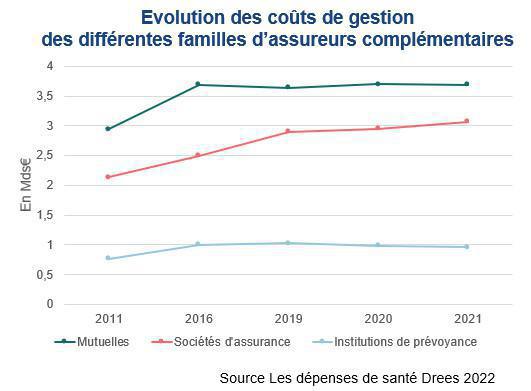

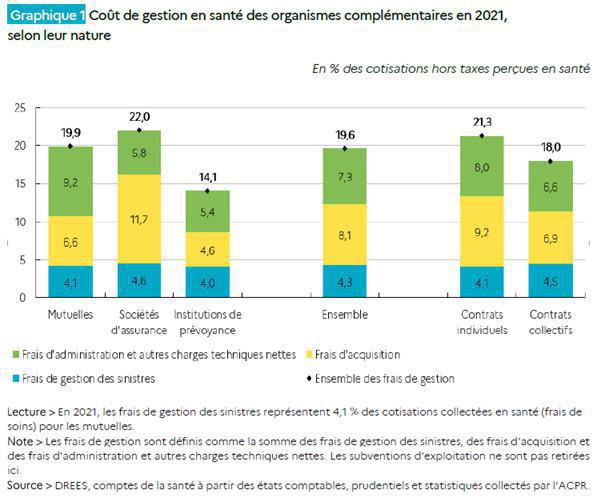

Enfin, les coûts de gestion du système de santé se sont élevés à 15,4Mds€ en 2021, répartis entre la Sécurité sociale (43%), les pouvoirs publics (7%) et les complémentaires (50%), sachant que ces coûts «ne sont pas directement comparables», reconnaît la Drees. S’agissant des complémentaires, ces coûts de gestion ont évolué de la façon suivante :

Et ils se répartissent de la façon suivante :